"Fomos uma Suíça com mar": os resgates da II Grande Guerra e "o nazi da família"

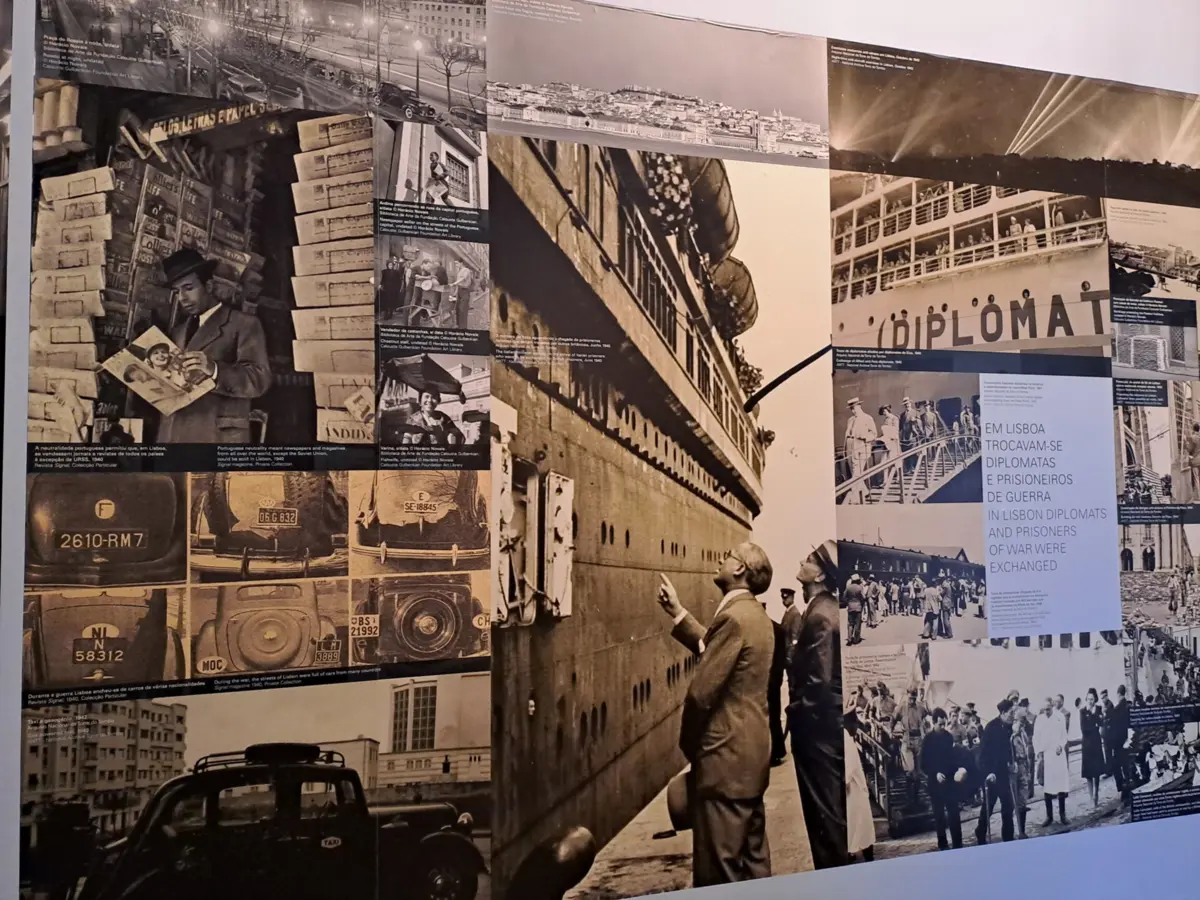

Foto de um navio, no Museu dos refugiados em Vilar Formoso

TSF

Nos 80 anos do fim do maior conflito da História, a TSF recorda “O papel de Lisboa na II Guerra Mundial”. No último episódio, descobrimos histórias de “resgatados da guerra”: vítimas de naufrágios em águas portuguesas e da “lavagem ao cérebro” do regime nazi. Reportagem vencedora do programa Lisboa, Cultura e Media

“Continuamos na pesca de alguns desgraçados que já passaram duas noites no mar. Temos visto alguns mortos a boiar. Até ao meio-dia, já tínhamos apanhado 178.” O relato das operações de busca e salvamento do navio Afonso de Albuquerque está registado no diário de bordo de Júlio Cassola Barata, que o filho Nuno lê com orgulho.

“O meu pai estava numa viagem de instrução”, tendo chegado a Lourenço Marques, em Moçambique, a 27 de Novembro de 1942. No dia seguinte, a 28 de Novembro, o cargueiro britânico Nova Scotia foi atacado, no Oceano Índico, com três torpedos, lançados por um submarino alemão e afundou-se em poucos minutos. A bordo, seguiam mais de mil pessoas, a maioria prisioneiros italianos.

O pedido de socorro é recebido em Lisboa, que envia ordens para uma operação de resgate pelo Afonso de Albuquerque. Morreram cerca de 850 pessoas, mas a embarcação portuguesa salvou 194, naquela que viria a ser a maior operação de resgate de sempre por navios portugueses. É, no entanto, apenas uma gota no Oceano, se pensarmos que a Armada portuguesa salvou “seis mil pessoas de 12 nacionalidades” durante a II Grande Guerra, revela o director do Museu de Marinha, Augusto Salgado. O comandante afirma que “fomos uma Suíça”, dada a neutralidade do país, mas com “um mar”, que na altura abrangia os territórios ultramarinos.

A neutralidade portuguesa era mantida com mão de ferro, pelo chefe do Governo, António de Oliveira Salazar. “Ele era muito pragmático”, em política externa, sublinha a historiadora Irene Flunser Pimentel, e “a imagem que passou foi que Salazar impediu que Portugal entrasse na guerra”. Contudo, a repressão não é esquecida por quem viveu nos tempos da ditadura. Ivone Paiva, hoje com um século de vida, tinha 14 anos quando a guerra começou, em 1939.

Tudo era proibido, alguma vez pensávamos andar de calças?!

Daí que Ivone recorde, com admiração, as “mulheres de calças”, refugiadas que “fumavam na esplanada” da pastelaria Suíça. Ou outro episódio no café Chave d’Ouro quando um cliente elogiou uma mulher espanhola com um grande decote e um grande crucifixo brilhante com a expressão “uma cruz e dois pecados”. Perante a descrição, o homem que acompanhava a espanhola riu e agradeceu. “Era outra mentalidade”, conclui Ivone Paiva.

O meu pai dizia: 'A guerra é má, mas faz as pessoas evoluírem'

Por Lisboa, circulavam cada vez mais estrangeiros. Fugidos da guerra, encontravam na capital portuguesa um pequeno paraíso, confirma o arqueólogo subaquático Alexandre Monteiro, que investiga os navios afundados ao largo da costa portuguesa. “Fiquei surpreendido com a quantidade de navios afundados [na II Guerra Mundial] por aviões alemães”. Em muitos casos, “a neutralidade (portuguesa) não foi respeitada. Os alemães fizeram o que quiseram”, afirma.

Afundado pelos alemães, o barco de pesca Cabo de São Vicente era comandado por José Ethelredo Morais, avô de Richard Souza, que nasceu e vive nos EUA. “O navio estava a 20 milhas náuticas da Ericeira, no dia 10 de Março de 1942. Estavam a jantar, quando uma aeronave largou duas bombas e uma rajada de metralhadoras destruiu a sala de rádio”, conta Richard.

O comandante José Ethelredo Morais ordenou a evacuação do barco de pesca e, “vinte minutos depois, o navio estava por baixo da superfície da água”. No barco salva-vidas, os marinheiros do São Vicente remaram durante horas, até serem resgatados, de madrugada, pelo navio Açor, que muda de rota para os levar até Lisboa. Os tripulantes do navio de pesca chegam a Lisboa “sãos e salvos, mas sem nenhum documento, sem nada. Foi tudo perdido a bordo”, relata Richard Souza, que andou anos em busca de documentos que comprovassem a história que sempre ouvia contar nos encontros da família.

Hoje, Richard tem documentos oficiais sobre o ataque alemão ao Cabo de São Vicente. O navio de pesca foi o sexto afundado pelos alemães, mas o primeiro naufrágio a ser condenado pelo Governo português. Quando revive o episódio para a TSF, Richard não esconde que lhe vêm “lágrimas aos olhos”, porque apesar de ser norte-americano, a família “faz parte da História portuguesa e é um orgulho fazer parte da História portuguesa”.

No movimento constante de aviões, navios e submarinos, Portugal resgatou seis mil náufragos de guerra durante a II Guerra Mundial. Já quase no final do conflito, Maria Luísa Sousa, na altura com oito anos, seguia rumo a Lourenço Marques, em Moçambique, quando o navio foi parado em alto mar, por tropas alemãs.

“Queriam revistar a bagagem”, conta Maria Luísa, que permaneceu calma e ainda hoje se interroga sobre o que procuravam os alemães na embarcação. Enquanto esteve em Lisboa, Maria Luísa notou “muitas dificuldades” com o racionamento e também “algum receio”, sobretudo quando Portugal cedeu a base das Lajes aos norte-americanos.

Nas fotografias que guarda do Natal de 1943, vêem-se fitas brancas coladas nas janelas. Eram fitas “para evitar os estilhaços” em caso de ataque, explica Maria Luísa, que se recorda ainda da mãe e da avó comerem nabos, porque “não havia batatas”.

Apesar das senhas de racionamento, os diplomatas e espiões ficaram “maravilhados” com Lisboa, por haver pão branco, “sinal que tem muito trigo”, explica o historiador Paulo Ramos. Regozijavam-se também pela abundância de “manteiga e cigarros”, produtos que escasseavam no resto da Europa.

“Dada a neutralidade do país, o mercado de Lisboa estava repleto de mercadorias e produtos ingleses e americanos (…) Lisboa foi um enclave ideal para as redes de serviços secretos e para acções de espionagem”, lê-se no livro “Pearl Harbour, Lisboa, Tóquio”, de Morishima Morito, editado em Portugal por Paulo Ramos.

Durante a II Grande Guerra, Morito foi o embaixador japonês em Lisboa, onde liderou a agência japonesa de informação e investigação, que chegou a ter cerca de 60 funcionários. “Esse serviço de informação destinava-se, sobretudo, a recolher informações sobre os navios, sobre a situação económica e a perspectiva que os europeus tinham sobre o Japão”, descreve Paulo Ramos.

Morishima Morito era “especialista na recolha de informações de carácter comercial e logístico”, que conseguia através dos cafés e das tabacarias, repletas de jornais de todo o mundo. O diplomata esteve em Lisboa entre 1942 e 1946, mas retirado pelo Governo japonês após a derrota na II Guerra, Morishima Morito não voltou a ser destacado para qualquer outra embaixada.

A grande derrotada da guerra, a Alemanha, também tinha apoiantes em Lisboa. Médico na escola alemã em Lisboa, o pai de Bernardo Jerosch Herold foi pressionado a filiar-se no partido nazi. “Ou filiava-se, ou era despedido”, recorda Bernardo, actualmente com 91 anos. Alunos na escola alemã, Bernardo e o irmão mais velho, Ernst, pertenceram à Juventude Hitleriana, que dava treino militar às crianças. “Aos 11 anos, eu era o nazi da família”, confessa Bernardo, para quem a morte de Hitler “foi uma tragédia”, porque era “como se fosse o Cristiano Ronaldo”.

Os dois jovens foram manipulados e isso “teve consequências”, afirma Bernardo, mas o “pior” foi para o irmão mais velho. Alistado na tropa alemã, Ernst combateu pelos nazis perto do final da II Guerra Mundial “e sobreviveu por um milagre. Ele tinha 16 anos, era uma criança”, lamenta Bernardo, que ficou marcado para toda a vida.

Eu não tive consciência de ter nascido num mundo completamente esquizofrénico. Eu era essencialmente um ignorante. E isso é uma coisa que me deixou para o resto da vida, saber que se consegue manipular crianças. No fundo, aquilo era uma lavagem ao cérebro e isto é diabólico. Mete medo, porque tenho sempre medo que a História se repita

Para tentar acertar contas com o passado, Bernardo lê e procura livros de História. É também ele, um resgatado da maior e mais mortífera Guerra Mundial. Entre 1939 e 1945, morreram entre 70 a 85 milhões de pessoas, dos quais seis milhões eram judeus.

Oitenta anos depois, importa recordar, para que não volte a acontecer.